|

|

Laub dient in den Ursprungshabitaten der Tiere als Futter, Versteck und Besiedlungsfläche für Kleinstlebewesen, Mikroorganismen und Bakterien. Außerdem wirken sich die vom Laub abgegebenen Huminstoffe wie ein natürlicher Wasseraufbereiter sehr positiv auf das Wasser aus.

Daher setze ich Laub natürlich auch in meinen Aquarien mit Krebsen und Garnelen ein. Besonders in Aquarien mit viel Nachwuchs ist Laub für mich unverzichtbar. Babykrebse und Babygarnelen verstecken sich besonders nach der Häutung gern im Laub vor ihren größeren Geschwistern und finden dort dann gleichzeitig auch Nahrung.

Man kann Laub sogar als Heilmittel (Birke, Walnuss) oder bei passenden Wasserwerten (kh) zum Senken des ph-Werts (Eiche) nutzen – und das auf ganz natürliche Weise und noch dazu kostenlos!

|

|

Generelles:

|

Gesammelt wird ausschließlich das trockene Herbstlaub in entsprechender Färbung (gelb, orange, braun je nach Sorte). Grünes Laub enthält unter anderem Zuckerstoffe, die in großen Mengen verwendet zu einer Bakterienblüte, Sauerstoffproblemen oder massiven Problemen mit der Wasserqualität führen können. Daher sollte grünes Laub nur in ganz geringen Mengen als Futter ins Aquarium eingebracht werden. Für Anfänger oder neue Aquarien empfehle ich es nicht. Ich selbst verwende grünes Laub auch sehr selten. Damit meine Krebse und besonders der Nachwuchs immer eine schöne, dicke Laubschicht als Versteck und Futter verfügbar haben, verwende ich ganzjährig getrocknetes, braunes Herbstlaub.

Als generelle Ausnahmen gibt es hier aber noch Birken- und Walnusslaub, das man grün als Heilmittel einsetzt. Hierzu sammelt man die beiden Laubsorten grün direkt vom Baum und trocknet sie möglichst schonend, damit die enthaltenen Heilstoffe erhalten bleiben. Im Gegensatz zu Herbstlaub darf dieses grüne Laub aber nur in ganz geringen Mengen eingesetzt werden.

Laub sammelt man optimalerweise an trockenen Tagen, wenn es in den letzten Tagen nicht geregnet hat. Auch etwas Sonne oder Wind stellen sicher, dass man kein feuchtes Laub sammelt, das dann nur mit viel Aufwand getrocknet werden kann.

|

|

Plätze zum Sammeln:

|

Ich sammle das Laub von Bäumen im Wald bzw. an unbefahrenen Waldwegen und achte darauf, dass keine Felder im direkten Umfeld sind, auf denen Spritzmittel wie Insektizide, Pestizide oder Dünger zum Einsatz kommen.

2018 wurden in Bayern große Waldflächen mit Pestiziden gegen den Eichenprozessionsspinner behandelt. Aus solchen Gebieten würde ich nicht sammeln und natürlich muss man jedes Jahr auch wieder prüfen, ob erneut solche Behandlungen durchgeführt werden.

|

|

Sammeln:

|

Generell kann man auch Laub sammeln, das bereits am Boden liegt. Es ist meist etwas feucht und enthält in seinem leicht zersetzten Zustand bereits eine Vielzahl von Kleinstlebewesen, so dass es für den sofortigen Einsatz im Aquarium bestens geeignet ist.

Da ich jedoch immer eine große Menge Laub auf Vorrat für das ganze Jahr sammle, bevorzuge ich trockenes Laub, das ich direkt vom Baum absammle. Und gerade in so malerischen Wäldern die gern zum Gassigehen genutzt werden, hat das auch den Vorteil, dass das Laub nicht durch Tierurin verschmutzt ist.

Da ich sehr viel Laub für alle meine Aquarien benötige, habe ich mir Umzugskartons besorgt, die ich direkt unter den entsprechenden Baum / Ast stelle. Dann streife ich die Blätter direkt vom Ast ab oder schüttle den Ast, so dass die Blätter einfach direkt hinein fallen. Zu Hause angekommen stelle ich die offenen Kartons dann mindestens über Nacht vor Witterung geschützt auf, damit die evtl. mit eingesammelten Insekten sich ein neues Plätzchen suchen können.

Falls ich Zweifel habe, dass das Laub ganz trocken ist, stelle ich die Kartons noch ein paar Tage vor den Holzofen und kontrolliere anschließend die Restfeuchte. In getrocknetem Zustand bewahre ich das Laub bis zur Anwendung in den Kartons (nicht luftdicht) in einem trockenen Raum auf.

Von vielen anderen Aquarianern habe ich schon gesehen, dass sie das Laub sortenweise sammeln und einlagern. Mir wäre das zu viel Aufwand beim Sammeln. Und da ich das Laub immer gemischt in die Aquarien gebe, würde es auch keinen Sinn machen. Die Verwendung von gemischtem Laub hat einen einfachen Grund - die verschiedenen Laubsorten zersetzen sich unterschiedlich schnell. Durch die Zugabe verschiedenster Laubsorten habe ich immer Blätter in den verschiedensten Zersetzungsstadien und somit für alle immer das passende dabei!

|

|

Grünes Laub:

|

Grünes Laub z. B. von Birke und Walnuss kann man in geringen Mengen als Heilmittel und Futter einsetzen.

Grünes Birkenlaub wirkt antiseptisch und wird bei Wirbellosen vorbeugend bzw. unterstützend bei bakteriellen Infektionen und Pilzkrankheiten eingesetzt, bei Fischen hilft es gegen Geschwüre und Tumore. Grünes Walnusslaub wird bei bakteriellen Infektionen und Pilzkrankheiten eingesetzt.

Das Laub wird büschelweise gebunden und kopfüber in der Sonne oder an einem warmen Platz getrocknet. Die Büschel hier sind zwar eigentlich etwas zu groß, aber mit der beständigen Wärme des Ofens war es trotzdem kein Problem, die Blätter trotzdem "krachtrocken" zu bekommen.

|

|

|

|

Man sollte beim Einsatz eines Ofens nur darauf achten, dass die Blätter nicht zu großer Hitze ausgesetzt sind. Alternativ klappt auch das Trocknen bei 50 C° im Backofen. Dazu die Ofentür einen Spalt weit offen lassen (evtl. Holzlöffel einspreizen).

|

|

Anwendung:

|

Man könnte das getrocknete Laub nun direkt ins Aquarium geben. Diese Methode hat den Vorteil, dass keinerlei Stoffe ausgeschwemmt werden. Man muss allerdings beachten, dass bei hierbei weniger Laub auf einmal ins Aquarium eingebracht werden kann. Einige Laubsorten wirken sich stark auf den ph-Wert aus (besonders bei niedriger Karbonathärte). Da beim Einbringen von trockenem Laub alle Inhaltsstoffe der Blätter komplett ins Aquarienwasser abgegeben werden, sollte man daher die Laubmenge anpassen und die Wasserwerte im Auge behalten.

Ich persönlich verwende die zweite Möglichkeit - ich überbrühe mein Laub mit kochendem Wasser. Das hat den Vorteil, dass das Laub sofort absinkt und ich durch das Ausschwemmen der Inhaltsstoffe auch eine große Menge Laub zugeben kann. Da ich an die 85 Aquarienabteile betreibe, wäre mir die Zugabe von Laub in kleinen Mengen einfach zu zeitaufwendig. Und da ich gleichzeitig auch Erlenzäpfchen, Laubaufgüsse und andere Naturmaterialien nutze, reichen die im Laub noch enthaltenen Inhaltsstoffe auf jeden Fall aus.

Zum Überbrühen fülle ich einen Eimer mit getrocknetem Laub und übergieße es mit kochendem Wasser. Das gesamte Laub sollte mit Wasser bedeckt sein. So lasse ich es mindestens 15 Minuten ziehen. Falls es noch sehr heiß ist, spüle ich es kurz mit kaltem Wasser, bevor ich es ins Aquarium gebe. Aber meist steht der Eimer während ich Wasserwechsel mache einfach länger und ist so bereits gut abgekühlt.

Bei Erstanwendern oder wenn lange kein Laub mehr eingebracht wurde, empfiehlt es sich mehrfach eine kleinere Menge Laub einzubringen. Ich habe in diesen Fällen schon häufig von Problemen mit den Wasserwerten gehört, ohne hierzu aber eigene Erfahrung zu haben. Da das Laub aber viele Stoffe an das Wasser abgibt, ist es wohl besser, die Tiere nach und nach an die geänderten Wasserparameter zu gewöhnen.

|

|

Laub als Aquarienstarter:

|

Gerade in neuen Aquarien hat man oft das Problem, dass sich nützliche Bakterien und Kleinstlebewesen noch nicht ausreichend gebildet haben, um ein stabiles Öko-System und ausreichend Nahrung für die ersten Bewohner zu gewährleisten. Hier hilft das Einbringen von Filterschlamm aus chemiefreien, parasitenfreien und gut funktionierenden Aquarien oder ein Laubaufguß. Letzterer hilft auch bei der Aufzucht von Fischlarven, da man hier auf einfachste Weise schnell eine große Menge an Kleinstlebewesen herstellen kann.

Für einen Laubaufguß benötigt man ein Gefäß (Eimer, Schüssel, Aquarium, Fauna-Box etc.) und eine Membranpumpe mit Ausströmerstein. Ich übergieße das Laub im Gefäß mit heissem Wasser (nicht im Glas-Aquarium!), da dies den Zersetzungsprozess beschleunigt. Nachdem sich alles abgekühlt hat, gebe ich etwas PROTOGEN (Hersteller: Fa. Hobby) zu. Hierbei handelt es sich um ein Konzentrat von Infusorien (Aufgußtierchen wie Ciliaten, Paramecien, Pantoffel-, Augen-, Wimpern- und Trompetentierchen) verschiedenster Größe, die in Verbindung mit Aquarienwasser und dem in PROTOGEN enthaltenen Nährboden in kürzester Frist aufleben und sich weiterentwickeln. Nach 3 Tagen ist das Laub und der Sud einsetzbar. So einen Ansatz kann man auch als Daueransatz weiter betreiben und immer wieder mit Laub und PROTOGEN ergänzen.

|

|

Verwendbare Laubsorten:

|

- Eiche (senkt den ph-Wert bei entsprechender Wasserhärte)

- Buche

- Ahorn

- Erle

- Ulme

- Weide

- Pappel

- Obstgehölze (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Marille…)

- Haselnuss

- Esskastanie, Kastanie

- Seemandelbaum…

|

|

Nicht verwendbar:

|

- Zimmerpflanzen wie Efeu, Gummibaum, Ficus etc. (giftig)

- Wolfsmilchgewächse

- Alkaloidhaltige Pflanzen

- Goldregen

- Eibisch

- Tollkirsche…

Auch sichtlich von Krankheiten oder Pilzen befallene Blätter verwende ich nicht.

|

* * * * * * Wichtiges Update zu besonders trockenen Sommern wie 2018 * * * * * *

Aufgrund der extremen Hitze war das Jahr 2018 ein Ausnahmezustand. Viele Bäume hatten aufgrund der Trockenheit bereits Anfang August einen Teil ihrer Blätter abgeworfen. Dies kann zu Problemen führen, die ich zusammen mit den Hintergründen hier mal näher erläutert habe. Ein weiteres Risiko stellte 2018 die Behandlung großer Waldflächen mit Pestiziden wegen des Eichenprozessionsspinners dar. Im Fall ähnlicher Bedingungen wie 2018 kann man folgende Vorsichtsmaßnahme treffen:

- nur Herbstlaub direkt von den Bäumen nehmen (dann kann man gezielt krachtrockene Blätter nehmen und läuft nicht Gefahr, grüne / feuchte / ledrige Blätter zwischen den Laubschichten vom Boden zu sammeln.

- vorher erfragen, ob in der geplanten Sammelregion eine Behandlung mit Pestiziden wegen des Eichenprozessionsspinners durchgeführt wurde

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zur Filterung meiner Anlage verwende ich ausschließlich Luftheber, entweder verbaut als mobile Mattenfilter oder integriert in Hamburger Mattenfilter. Ich speise die Luftheber über einen Kompressor mit Ringleitung.

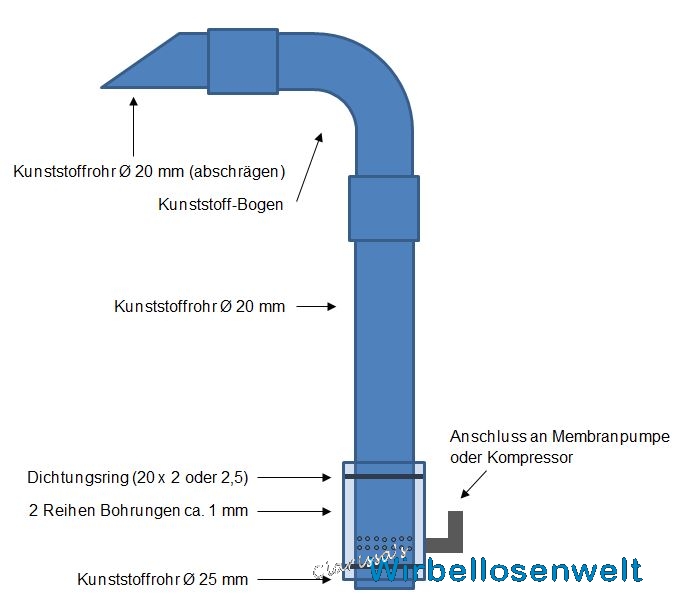

Hier zeige ich Euch den Aufbau und das Prinzip eines tschechischen Lufthebers, inkl. einer Bauanleitung. Ich habe die Luftheber anfangs selbst so gebaut, mittlererweile verwende ich jedoch die Luftheber von Jonny`s Airconcept und Fisch und Heim, auf die ich weiter unten noch eingehe.

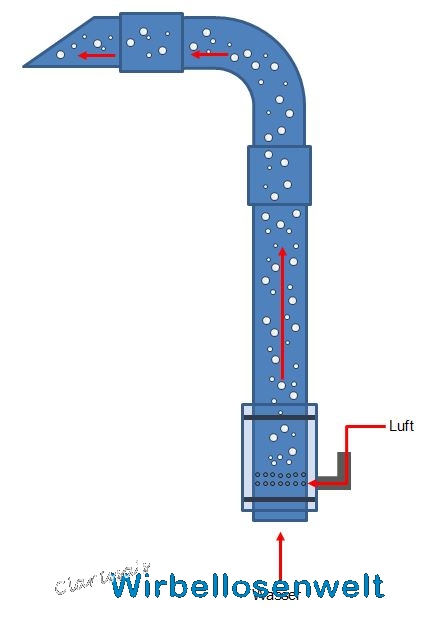

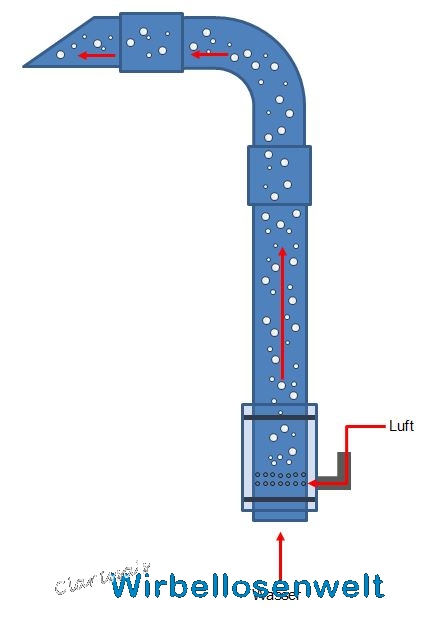

Prinzip der Wirkungsweise:

Tschechische Luftheber arbeiten mit einem ganz einfachen Prinzip. Zwischen den beiden Rohren wird innerhalb der beiden schwarzen Dichtungen ein Luftdruck aufgebaut, der nur durch die kleinen Bohrungen entweichen kann. Die Luft entweicht in winzigen Blasen, die sofort im Steigrohr nach oben steigen. Auf diesem Weg entsteht ein Sog, der Wasser ins Steigrohr saugt und in Richtung Filterauslass transportiert. Je feiner die Luftblasen (und somit auch die Bohrungen), desto leiser und feiner ist auch das Luft-Wasser-Gemisch, das am Filterauslass ins Aquarium strömt. Und genau darin besteht der Unterschied zu herkömmlichen Lufthebern, in denen oft große Blasen entstehen und die dementsprechend laut blubbern.

Aufbau eines selbst gebauten tschechischen Lufthebers:

Material und Werkzeug:

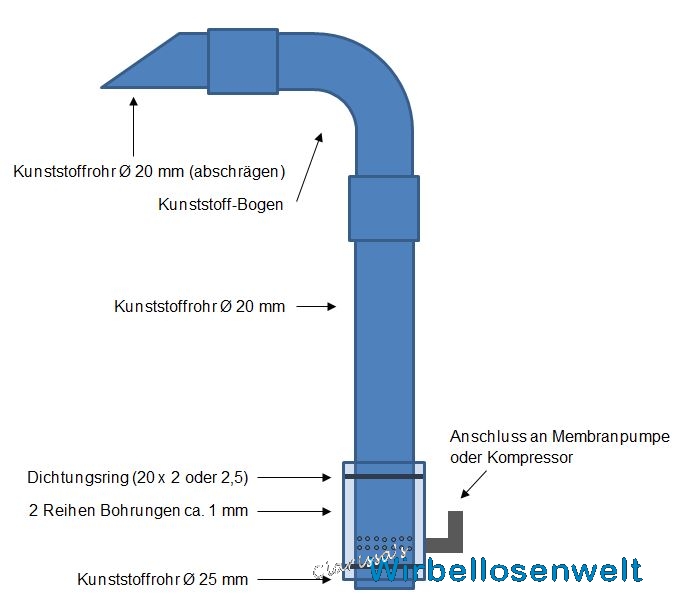

Für den Bau eines tschechischen Lufthebers benötigt man folgendes Material, die Rohre erhält man am günstigsten in der Elektroabteilung des Baumarkts:

- Kunststoffrohr Ø 20 mm für Steigrohr (ca. 20 - 30 cm) und Filterauslass (ca. 5 - 10 cm)

- Kunststoffrohr Ø 25 mm (ca. 5 - 10 cm)

- Kunststoff-Bogen (zum Verbinden der Rohre mit Ø 20 mm)

- 2 Dichtringe 2 x 2,0 oder 2,5

- Anschlusswinkel für Luftschlauch (Aquaristik-Zubehör)

sowie dieses Werkzeug:

- kleine Säge

- Tangit

- Schleifpapier/Messer

- Bohrmaschine mit 2 Bohrern: 0,8 - 1 mm und 5,0 mm

Bauanleitung:

Die Leistung des tschechischen Lufthebers wird durch die Höhe des Steigrohrs bestimmt. Je länger das Steigrohr, desto mehr Leistung hat der Luftheber. Für ein handelsübliches Aquarium mit 60 cm Kantenlänge und 30 cm Höhe habe ich Steigrohre mit Längen von ca. 20 cm verwendet. 2 cm vom unteren Ende werden 2 Reihen Bohrungen mit maximal 1 mm Durchmesser gesetzt.

Für den Filterauslass wird ein Stück Kunststoffrohr (Ø 20 mm, Länge 5 - 10 cm je nach geplanter Länge des Lufthebers) auf einem Drittel in einem Winkel von etwa 60 Grad abgeschrägt und die Schnittkante entgratet. Das vorbereitete Steigrohr wird dann mittels Kunststoff-Bogen mit dem Filterauslass verbunden.

In das Kunststoffrohr (Ø 25 mm) wird nun etwa 1 cm vom Rand entfernt ein Loch mit 5 mm gebohrt. Falls der Anschlusswinkel für den Luftschlauch 2 identisch lange Seiten hat, wird eine Seite auf eine Länge von 1 - 2 mm ab, so dass gerade genug Material stehen bleibt um den Winkel im Loch des Kunststoffrohrs zu befestigen. Mit Tangit verkleben und gut trocknen lassen.

Nach dem Trocknen wird der erste Dichtungsring (der obere in der Skizze) auf dem Steigrohr platziert. Darüber wird das Kunststoffrohr (Ø 25 mm) mit dem Anschlusswinkel für den Luftschlauch geschoben. Das Rohrstück wird so weit nach oben geschoben, bis man die Bohrungen im Steigrohr sehen kann. Nun wird der zweite Dichtring entsprechend der obigen Skizze platziert. Schiebt man nun das Kunststoffrohr mit dem Luftanschluss wieder nach unten, schliessen die Dichtungen die Zwischenräume zwischen den Rohren oben und unten ab.

Nun ist der Luftheber fertig und kann eingesetzt werden. Beim Aufstecken des Luftschlauchs bitte vorsichtig vorgehen, da der Anschlusswinkel bei zu großem Druck abbrechen könnte.

Das ist in meinen Augen der größte Nachteil bei den selbst gebauten tschechischen Lufthebern und einer der Gründe, wieso ich mir Alternativen gesucht habe.

Alternativen zum Selbstbau:

Auf einer Messe bin ich auf die Sortimente von Frank Schenk (von Fisch und Heim) und Jonny (Jonny`s Airconcept) aufmerksam geworden. Die beiden stellen völlig unterschiedliche, jedoch sehr leistungsstarke und langlebige Luftheber her. Da die beiden Systeme aber völlig unterschiedlich sind, lohnt es sich beide auszutesten und für sich selbst den optimalen Luftheber herauszufinden. Hier ein kleiner Überblick:

Jonny`s Airconcept:

Jonny stellt seine Luftheber und mobilen Mattenfilter selbst her und konnte somit auch Sonderanfertigungen für meine Anlage flexibel und preisgünstig herstellen. Neben Lufthebern hat er auch mobile Mattenfilter in verschiedensten Größen und Matten (fein, mittel, grob). Die Luftheber haben gegenüber den selbst gebauten Lufthebern den Vorteil, dass der Luftanschluss nicht verklebt, sondern nur gesteckt ist. Ein Abbrechen wird somit unmöglich (siehe Foto):

Fisch und Heim:

Die Luftheber von Frank sind besonders pflegeleicht. Wie ihr auf den Bildern gut erkennen könnt, liegt die Besonderheit im Fußteil des Lufthebers. Es ist besonders leicht zu reinigen und enthält auch den Luftanschluss, wodurch ein Abbrechen wie bei den selbst gebauten Lufthebern unmöglich wird. Der Filterauslass könnte noch optimiert werden, indem man das Auslassrohr um 60 Grad abschrägt (siehe Bild 3). Doch auch ohne diese Abschrägung sind die Luftheber sehr leise.

{gallery}Fisch_und_Heim{/gallery}

zum Seitenanfang

zum Seitenanfang